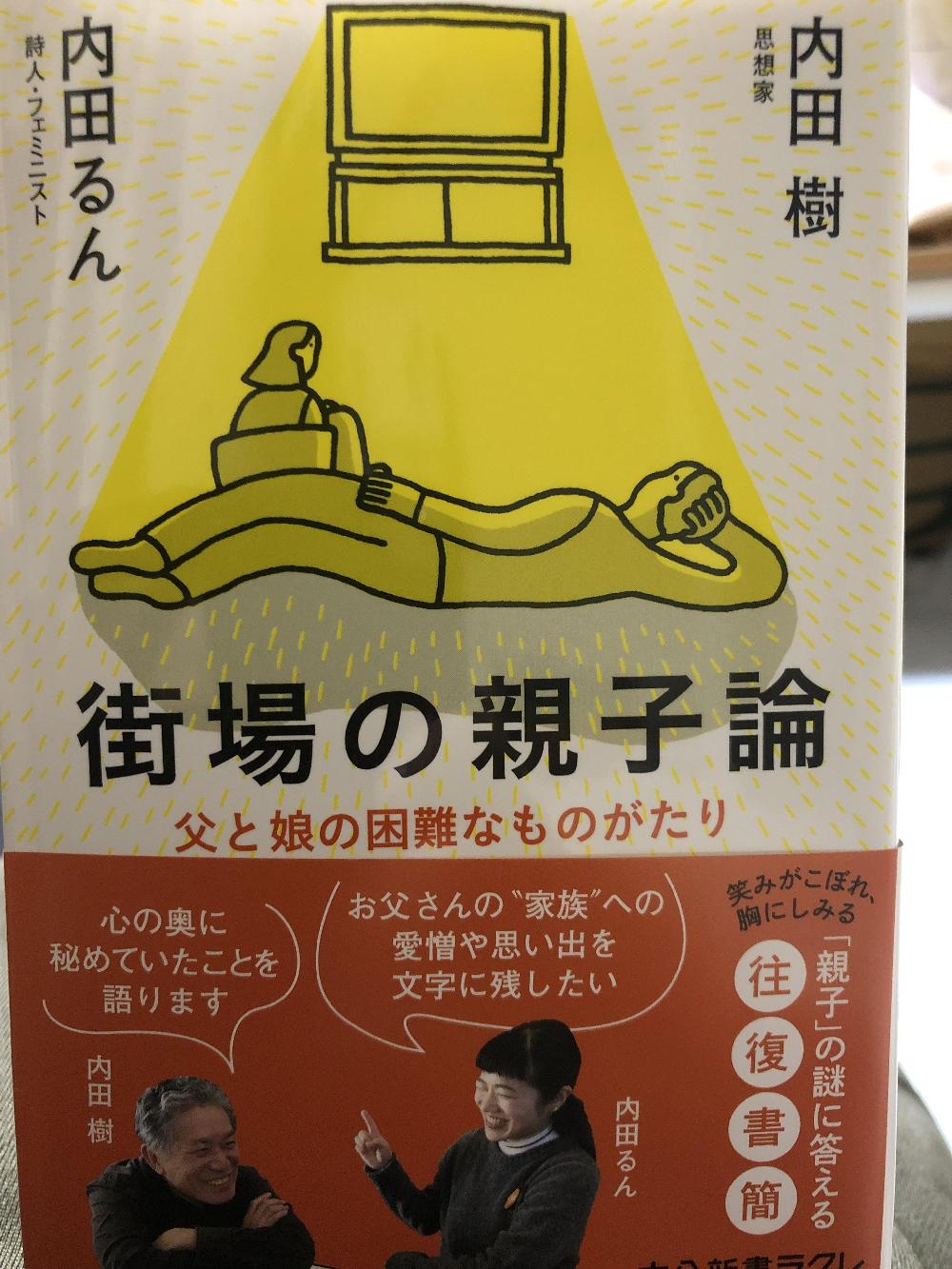

街場の親子論

内田るんさんと、そのお父様である内田樹先生の往復書簡。

中公新書ラクレ出版。

レビューです。本からの抜粋多数。

しばらく本にマーカー引くのやめてましたが、やっぱり私には必要な行為ですね。

内田先生の著書実は一冊も買ってなかったり読んでなかったりしますが、初めてるんさんとの共同の書を読ませていただいて、、、

お二人の話しが時空を超えてぐいぐい響きます。

読んでてなんだか、どこの箇所か忘れましたが、涙が出ました。

私はフィクションはあまり読みませんが、自分以外の人の考えが分かり易いので、この本は本当に読み易かった。

痺れますね〜。

以下抜粋と感想など。

〜「人の気持ちがわかる」「他人の心の痛みがわかる」・・・そういったことは、突き詰めると、共感能力の有無ではないと思います。同じような事象を体験しても、痛みの度合いは人それぞれだし、「わかるよ」なんて気軽に言えないときもあります。~

→るんさん、ものすごく深いです。「わかってもらえた」「気持ちを通わせた」と感じることをるんさんは、「美しい『錯覚』」、「温かい『錯覚』」と表現されています。そう、他人に理解してもらったんだという感覚って、大体が自分の脳内でいいように変換された独りよがりのイリュージョンなんです。でも、麻薬みたいに結構その効果は大きくて、、、。

最近では「共感性とイマジネーション」をええ歳して自分の長所に挙げていたのが、ちょっと改めようかしら。他に何か自分の特徴あったかしら。

~「気持ちのよい動き」「弱い動き」「正しい動き」はそうでない動きに比べてミラー・ニューロンの発火をもたらす力が強い。そういう動きはかたわらにいる人間のうちに、それを「模倣」したいという強い衝動をもたらす。ときどき、「気持ちの悪い動き」や「弱い動き」や「変な動き」を模倣してしまう人もいます。けっこう多いです。とくに中高年の男性に。(中略)たぶん、若い頃から長いこと「気持ちの悪いこと」「理不尽なこと」「納得がゆかないこと」に耐えてきて、そうやって「耐えてきたせいで今日の私はある」というふうに成功体験として受け容れてしまったせいで、「気持ちの悪いこと」をむしろ選択してしまう・・・という気の毒なことになっているんじゃないかという気がします。~

→内田先生は、このような人々のことを「不快耐性を高めることはよいことだ」という思い込みを持った人々と表現しています。そう、私ももしかしたら、「過去にめちゃくちゃ対人で辛い思いをして、相当なダメージを受けたけど何とかやり過ごしたあの経験があるからこそ、今のストレスは屁でもないわ」なんて強がってみせても、所詮その場しのぎで痛みを逃がすために、自分自身に不快耐性自慢をしていただけなのかもしれません。

~現代の日本人には、「罪の意識」が強すぎる気がします。というか、「間違ったことをしてはいけない」という意識。(中略)他人なんて存在する時点で、もう鬱陶しくて、迷惑を掛け合うものですよね。そもそも自分が存在しているのも、自分にとって迷惑だなと気づきます。お腹減るし、眠くなるし、欲深くて気難しいし、それでもなんとか生き延びさせてあげなくちゃいけない、できれば幸せにしてあげなくちゃいけない「自分」がいる・・・めんどくさいです。かといって死にたくはない。生まれたくなかったわけでもない。でも重荷。~

→るんさん、めちゃくちゃ哲学者になっておられる。自分のご機嫌は自分でとりましょうよ、ってあまり詳しくないですが、アドラー心理学そのものじゃないですか?

~人間は「すぐに狂うし、すぐに壊れる生き物だ」ということを知っている人は人間にあまり不自然な圧力をかけてはいけない・・・ということをわきまえている。子どもたちに暴力をふるったり、非人間的な同質化圧力をかけたり「できる」大人がいますけど、彼らはたぶん「人間は壊れ易い」ということをそれほど知らないのじゃないかと思います。~

→「知らない」のなら、仕方ないですね。だって、実体験がないから、そういう方の辞書には、そういう言葉も思考もないでしょうから、教えてあげたところで、「教育的指導だ。しつけの範囲内だ。」と取りつく島がないように思われますので諦めます。

~『若草物語』の中に、「愛情は恐怖を追い払い、感謝のきもちは自尊心に打ち勝つものなのだ」という文章がありました。「愛」に相克する概念が「恐怖」なのはアメリカ的な価値観なのでしょうか?

(るんさんからの問いを受けて)

(中略)

「恐怖」というのは「ひとりぼっちでいることの耐え難いさびしさ」のことじゃないかと思います。

「自尊心」は自分の人生の主宰者であることの自己肯定感です。(中略)

「オレは誰にも頼らない(だから誰にも「ありがとう」は言わない)」という自尊心を持つ人間がついに「ありがとう」という「禁句」を口にしたときにも、やはりほっとした気持ちになる。そのことを言ってるんじゃないかな。~

→学生の頃は、本当に素晴らしい先生や先輩、同輩、後輩に囲まれて、あの時、肩の力を抜いて、自分らしさを解放できたことが、人生の大きなターニングポイントの一つだったと今でも感謝しています。たとえ近しい家族や友人には恵まれていても、長く漠然とした孤独を感じながら過ごしていると心が麻痺して、ややもすると人間不信カムバックですから。そこで何度でも人の温かな心に触れて、再生する。「人は三日あれば変われる」といいますが、未だその境地には至りませんし、そんな壮絶な体験はしない方が心臓にはよろしいに違いないと思います。

~病的傾向、というよりは、一種のフェチ的な「行動・思考パターン」って誰でもあると思います。(中略)誰にでも無意識に「こうあるべき」「こう考えねば」「これが素晴らしい」という刷り込みはあって、その影響下で物事を決めたり、人の意見を解釈したりしていて、じつはみんな違うルールで動いているのに、同じゲームをしているつもりで生きているので、なかなか気持ちが通じなかったりするんだなって思います。~

→この内田先生とるんさん親子間の往復書簡では、親子の問題、毒親、アダルトチルドレン、共依存、親の束縛と不安により子供をコントロールすること等に対するメインテーマがあります。私自身若干はあるけど、親子間のトラブルというより、自分自身の問題点の方がウエイトが大きいのであまり触れませんでしたが。

るんさんが、まとめられた「親子アンケート」、普段ならアンケートを見るだけで、「5よく当てはまる、4当てはまる、3どちらともいえない・・・」のような回答項目を見ると、反射的に「けっ」と言いながらソッポを向いてしまう私ですが、文中でもるんさんが、形式は通常のアンケートと様相が違うがそこはご勘弁、、、様なことを言われていて、通常様式とは少し違います。でも、挙げられている項目を読みながら、時に娘として、時に母として、親のことを思ったり、子どもに対する接し方の「失敗」の数々を思い出したり、設問者の意図がえぐるように何をピンポイントで聞いてきているのか、何を考えさせたいのか伝わってきて、なかなか心が動かされました。素晴らしいセンスで溜息しかでませんでした。

~他人の言動に対して「人間的には好きだけど、言っていることは間違ってると思う」「嫌いだけど筋が通っていると思う」みたいに、自分の好き嫌いとは別に価値基準を置くこと自体が、(特に日本では)一般的ではない気がします。「好きなら全肯定しろ」「批判するなら敵だ」という、あまりにも単純な線引きが、人間関係をかえって複雑怪奇にしてしまっているな、と。~

→この百ゼロの思考、しばしば、私自信囚われて手離したい思考の癖です。自分が縛られているから、他の人もこう考えているんじゃないか、なんて気にしてしまうんですよね。分かっているけどなかなか止められないのです。

~僕は「行蔵は我に存す 毀誉は人の主張 我に与らず 我に関せず」という勝海舟の言葉を座右の銘にしています。~

→ググりました。どこかで聞いたことがあると思ったら、坂本龍馬は、勝さんの一番弟子だったんですね。師匠。これまで、勝海舟の名前聞くだけで、勝新太郎の顔が浮かんでましたわ。この考えもアドラーさんに通じるようなんですが、今ちょっと調べたら、アドラーさんのが後じゃないですか。日本すごいです。

~「ほんとうのこと」を言うと人が傷つくことってあります。自分が傷つくこともある。というか、それを言うと誰かが傷つくことを僕たちは「ほんとうのこと」というふうに形容しているのかもしれません。~

→めちゃくちゃ真理です。秘密は秘密にしとかなきゃいけないはずなのに、時々、他者をコントロールしようと、自分の弱みや秘密を戦略的に使う場合があります。正直、めんどくさいです。無意識ならなおさら。躊躇わず逃げましょう。

🌖やっと買えました。少し寝かせて、やっと読めました。

ヒトは必要なときに、必要なヒトに出会い、必要なときに、必要な本に出会う、、、と思うようにしています🌈