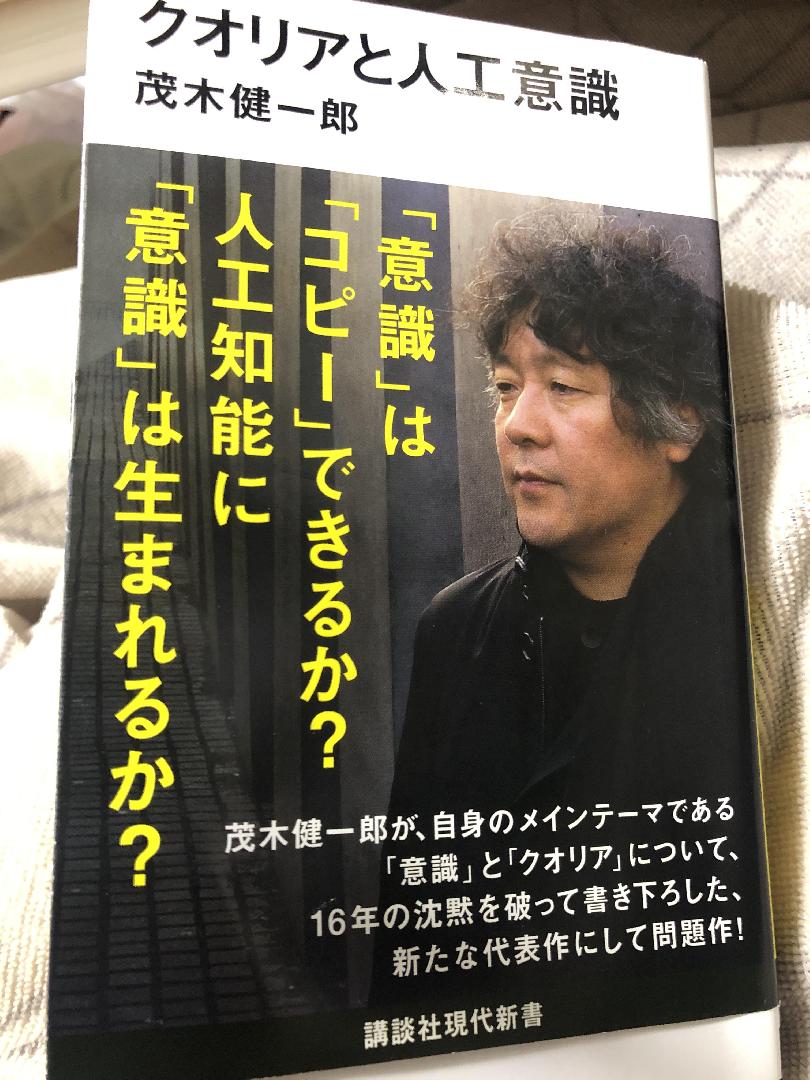

クオリアと人工意識

~「意識」は「コピー」できるか?人工知能に「意識」は生まれるか?~(講談社現代新書より)

茂木健一郎先生の著書を読ませていただいたレビューです。(引用多めですが。)

先生が、あとがきに書かれているように、『本書には、私自身の人工知能、クオリア、人工意識に関する見解と同時に、このような世界の潮流の重要なものが反映されているはずである。その意味では、人工知能研究の現状、その背景になるマインドセット、時代精神のようなものを知りたい人にとっては格好の入門書になると自負している』とあり、そこまでの地頭と、先生が本書で度々文系脳・理系脳を分け隔てることの愚かさについて批判されていますが、「私自身中途半端な文系」(少なくとも理系ではないという意味で)として自分を枠にはめているため、本書の膨大に詰め込まれた茂木先生の知識の結晶についていくのが、相当困難でした。

茂木先生が度々SNSで、『クオリア』がどうと言われているので、これは、絶対『クオリア』なるものを理解するところがスタート地点だ、少なくとも、脳の機能や心の働き、身体に与える影響などに漠然とでも興味があると自分自身に向けて言い聞かせている以上は、といった気持ちで先生の著書を手に取りました。

私は記憶力が弱くて、読んでも片っ端から数分後には忘れているため、ドッグイヤーと蛍光ペンのマーキングでなんとか立ち止まらずに、テーマごとに斜め読みですが、コンプリートしました。

読みながら、「読者を選んでいるな、私はまだその資格がないのかもしれない」と何度も思いながら、、、あまりに世界中の時代を股にかけた方々の人工知能や意識に関する論や哲学、心理学、脳科学に纏わる人名や専門用語が出てくるため、途中、何度も数ページ読んでは休み、また読みを繰り返し、『ベッドサイドの読書というかこれはもはや勉強、いや修行に近い』と思いながらも、少しでも茂木先生の言葉で、先生が伝えたかった内容を拾えるように、私の中の『クオリア』達を総動員して、内容に寄り添えるように努めました。

実は、『クオリア』の定義やこういうものといった概念を正直まだ掴み切れていません。ただ、本を読む前から、「もしかして、『クオリア』って、私自身の終生のテーマでもあるんじゃないか」という当初の期待を裏切ることなく、やはり大変興味深いものでした。何がどうと説明できないところが、「今の自分にはまだ読者として十分ではなかったのか」と思わせる所以ではありますが。

以下、私が持ち得た本書の感想を、これは既に私の『クオリア』となり、そこに記されていた内容や、言葉の意味から離れてしまっているかもしれませんが、本書の読みどころの紹介兼ねて、また私自身の今後の学びのモチベーション維持を兼ねて記させていただきます。

あとがきにもありましたが、この本は、「多くの人に楽しんで読んでもらう」をベースに書かれているそうなので、ぜひ、ご興味のある方は、直接手に取り読んでみてください。まだまだ掴み切れてないので、「脳とクオリア」についても、これから読んでみたいと思います。

#発話と意識

「人間の発話行為には、ときに人生を左右するような深刻な意義がある。だからこそ、私たちの発話行為は意識の厳密なコントロールのもとに置かれている。将来の運命を決めるような真剣な話し合いや、就職の面接、法廷において宣誓のもとに行われる証言のようなケースにおいては、一つひとつの言葉が人生の運命を、ときには生死をも左右する。私たちの発話は全人格を反映していると考えられるからこそ、コミュニケーションにおいて言葉を交わすことの意義がある。そして、そのような言葉への人格の反映は、意識のコントロールがあってこそ可能になる。無意識に垂れ流される言葉には、重い意味はない」

→言葉というのは、例えその場の勢いであっても、重みと方向性をもって話者から向けた相手に対して放たれた後は、相当な鋭さを持って相手を貫き、やがてブーメランのように話者へと戻っていく。わざわざ発信した言葉なら、口をつく前に、事前のセルフチェックやモニタリングができるようになりたい。それが意識の役割なのだとしたら、、、口に出して言う前に、一回頭の中ぐるっと回せよ、ってやつですわ。

#倫理の難問

「しかし、どれほど自動運転の技術が進んでも、運転の仕方に簡単な「正解」はない。例えば、自動運転車が道路を走行中、物陰から急に子どもが飛び出してきたとする。子どもを避けようとすると、自動車運転者の乗客を危険にさらすかもしれない。一方、子どもの危険を顧みずに、乗客の安全を最優先するような自動運転車のアルゴリズムを認めることは、社会的な合意形成が難しいだろう。状況によって、事故が避けられない時、何を優先させるべきか。

若い人とお年寄り、女性と男性、社会的地位のある人と学生、お金持ちと庶民、見知らぬ人と知り合い、医者と弁護士、すでに怪我をしている人と無傷な人。さまざまな状況と、巻き込まれる人のさまざまな属性で、誰の健康や命をどれくらい尊重して運転すべきなのか、その「評価関数」をどのように考えるかはそんなに簡単ではない。もっとはっきり言えば、正解のない難問である」

→AIが危険回避時に誰の命を最優先すべきかについては、あらかじめプログラムしておかないといけない。その時に、飛び出してきた子どもより「運転者や同乗者を最優先に」とどれだけの人が選択できるかと、筆者は指摘する。では運転手を犠牲にしてでも、深夜遅くに道路脇から酔っぱらってへべれけで路上に飛び出したヒトを助けるために、自らの命を危険に晒すというプログラムをされた自動運転車に誰が進んで乗りたいと思うか。そんな自動車さんに、自分や自分の大事な人の命を預けたくない。でも、個人に人の命の重さを天秤にかけるような残酷な選択を事前にとることは、恐らくできないだろうから、将来的には、AIが歩行者、運転手、同乗者、事故により発生するあらゆる被害を予測して、おそらく、瞬時に優先順位を判断して危険回避措置がとられると思われる。同乗者に国会議員やVIPが含まれるなら、「ランクA」とかの階層が瞬時に計算されるのではないかという妄想に襲われる。命の重さが一律、平等に扱われるのは、災害や事故、人災などで何らかの補償問題が絡む時くらいじゃないか、、、

#クオリアと人工意識

「物的資源やエネルギーを効率よく用いることができるということが、さまざまなクオリアにあふれた意識を生み出す「身体性」の本質的な要件の一つである。このことは生物というものが環境の中でどのような淘汰性にさらされているかを考えてみれば、ある意味では当然のこととも言えるだろう。「アルファゼロ」のような事実上、無尽蔵の資源を用いることを前提としている人工知能のシステムに対して、人間の脳は身体性の限定の下に、エネルギー効率がきわめてよいかたちで働けるように進化してきている。

ビッグデータを駆使した統計的な学習則とは異なる戦略で進化、学習してきた人間の脳は、「クオリア」というかたちで情報論的な効率のよいかたちで環境に適応している。クオリアに支えられた人間の情報処理は、「直観」というかたちで現れる。その「直観」は、身体性と深くつながっている。将棋や囲碁の棋士は、まず「直観」で指すべき手、打つべき手を「悟って」、その後に論理的な推論をしてそれを裏付ける。直観は、「今、ここ」の身体性の限定からこそ生み出される」

→かなり本書の初めの方から度々、人工知能がチェスや将棋、碁の打ち方について、とても短い期間に何千、何万通りもシミュレーションをして最適化され、人間の能力をとうに追い抜いているというような説明があり、私もテレビのニュースを思い出しながら、(さあ、そういう感じだったか、それとも、まだまだヒトがたまには勝ったりしたっけかな)と不確かな記憶と照らしながら読み進めていたが、やはり生きていくために長い年月をかけて、ヒトの脳の機能は淘汰され、洗練され、培われてきたため、知能のコスパや素晴らしさがいかほどかについても、藤井聡太棋士やその他の例を挙げながら、述べられています。

また、本書のテーマの一つである、「人工知能に意識が生まれるのか?」の謎については、意識については、今のところ全くヒトに及ばないし、今後も「意識やクオリア」についてもっと科学的に数式?が証明されない限り、「人工知能」が「人工意識」を自然に習得したり備わったりはしないだろうとしている。「自律意思」を持ってしまったら、暴走が止められないし、多分、人間なんて機械のメンテナンスの道具としか見做されないから多くは人間は淘汰されかねない。

もう実は、その方向で社会のシステムは進みつつあるんじゃないかとさえ思う訳です。

#睡眠前と睡眠後の「私」の連続性

「「自己意識」の内実はその時々で変化するものの、「意識の流れ」自体は覚醒している限りずっと続いている」

→ではでは意識の覚醒が低い場合は?夜眠る前と朝起きてからの短時間ではなく、本当に覚醒状態が悪かったら?自分が誰なのかすら分からなくなってしまったら、その時々の「今、ここ」で記憶に留めて置いたはずの『クオリア』にはアクセスできなくなってしまうのかしら?

#ベルクソンの「純粋記憶」と「私」の継続性

「ベルクソンは、記憶は脳に残るのではないと考えたのだと小林は言う。記憶自体は、脳がなくても残っていて、脳はそれを引き出すきっかけに過ぎないと。もし、記憶自体を「外套」だとすると、脳はその外套を引っ掛けておくための壁に打たれた「釘」に過ぎない。釘である脳がなくなっても、記憶そのものである外套は残る。ベルクソンは、そのように記憶のことを考えていたのだと小林は熱く語る。

この考え方は、控えめに言っても聞くものを当惑させる。特に、今日の科学主義の前提から考えれば、記憶の座は脳以外にはあり得ない。神経細胞の間のシナプス結合のパターンがすなわち記憶であり、それ以外に記憶はない。つまりは「記憶」=「脳」である。シナプス結合のパターンが消えてしまえば、それに相当する記憶も消える。脳が消えてしまえば、記憶だけでなく、それを思い出す「私」も消える。これが、今日の科学主義の立場からの常識である」

→批評家の小林秀雄さんはどのような思いで5年の歳月をこの思想に捧げ、途中で断念してしまわれたのか。何を云わんとされたのでしょう。知りたい。

#反神学、価値破壊の行く末

「宇宙の中に知的生命体がなぜ見つからないのかという「フェルミのパラドックス」(第7章)の有力な説明として、人類のように高度な文明を発達させた生命体は、かなり短い時間の中で、全面核戦争や生物兵器、その他の原因で自滅してしまうのではないかという仮説があった。

このような人類が自ら招く滅亡の原因として、「人工知能」がしばしば挙げられる。「私たちは人工知能について極めて注意深くなければならない。潜在的には、核兵器よりも危険かもしれない。」(We need to be super careful with AI. Potentially more dangerous than nukes.)

イーロン・マスクが2014年8月3日にこのようにツイートしたことは、大きな反響を呼んだ。同じころ、イギリス在住の「車椅子の天才物理学者」、スティーヴン・ホーキングもまた、人工知能の危険性について警鐘を鳴らした。」

→最後のページに進むにつれ、ぎゅっと凝縮されてきました。神学とか反神学とは、難しいし沢山のキーワードが出てきますが、拾いきれず。ホーキング博士が出てきた!と沸いていました。

#ロコのバジリスク

「「ロコのバジリスク」の思考実験は、「馬鹿らしい」などの反発も呼んだが、同時に多くの反響、議論を巻き起こすことになった。「レスロング」の管理人であるユドコフスキーは、「情報的危険」をもたらす可能性があるという理由で、「ロコのバジリスク」の議論を、「レスロング」上では数年間禁止することとした。ここに、「情報的危険」とは、人工知能を「オラクル」、「ジーニー」、「ソヴァリアン」に分類したり(第一章)、「ペーパークリップ最大化知能」の概念(第七章)を提出するなどしているボストロムが議論した概念であり、「(真実である)情報を流布することで害が生じたり、あるいは第三者が害を及ぼすことを可能にする危険が生まれること」である」

→人工知能の発達段階?に分けた分類とか、人工知能がひたすらクリップを作る事のみに志向してプログラムされたために、最終的に人間までクリップの材料にされてしまう、とかもう、「銀河鉄道999」を思い出し過ぎて恐ろしい。

「オラクル」はひたすら計算式を入れたら人知を超えた速さでどんどん計算してくれる機能ってことでしょうか、「ジーニー」は今のSiriとか、なんですかあの、私の家にはないけど、色々音楽選んでくれたり、家電に遠方からアクセスしたり、ビックデータから生活様式、行動様式を分析して、その日デートに使う最適なレストランをチョイスしてアドバイスしてくれたり、既に生活に密接に入っているような感じですか。

「ソヴァリアン」は、政策を考えたり、社長の代わりに企業のトップで経営戦略練ったり、果てはもう、選択科目や職業適性、結婚や出産、人口の調整や居住エリアを割り当てしたりの世界がくるのではないか。(悪戯にAIを恐れて不安を煽るような俗な思考の持ち主の私ですみません。)

#エピローグ

「一人ひとりの意識が別々にあるというのは、生命を維持する上では必要な、しかし究極的には間違っている幻想だ。本当は、この世界には、たった一つの「意識」しかないのだ。その言い方が穏当でないと言うならば、たった一つの「意識」の「在り方」しかないのだ」

→そこのところ、もう少し詳しく話者(母親)の口からききたかった。詳しくないのですが、心理学でもかの有名な先生が、「意識は一つだ」的なことを説かれていたんでしたよね、、、

クオリア、、、

質感、志向性、身体性、、、